【雨漏りする時・しない時】雨漏りの不思議なメカニズム|千葉・埼玉・茨城地域密着|縁の和リフォーム

普段は何事もなく過ごせているのに、大雨や台風の時だけ突然発生する雨漏り。実は、雨漏りには「する時としない時」があり、その違いには建物の構造や気象条件が深く関係しています。

本記事の具体的な解説

✅雨漏りのメカニズムを理解する

✅雨漏りする時・しない時の違い

✅もし、雨漏りが起きたら?

本記事では、千葉・埼玉・茨城エリアの雨漏り修理に真摯に取り組む、縁の和リフォームが雨漏りの不思議なメカニズムをわかりやすく解説します。

1. 雨漏りのメカニズムを理解する

雨漏りは突然起こるように感じられますが、実際には建物の構造や外的要因が複雑に関わり合って発生しています。

どこから、どのようにして雨水が侵入するのか。その仕組みを理解することは、正しい対策や早期発見につながる第一歩です。

この章でわかること

✅雨漏りはなぜ起こる?

✅雨漏りを招く家と防ぐ家

✅経年劣化や気象条件が与える影響

この章では、雨漏りが起こるメカニズムをわかりやすく解説していきます。

1-1. 雨漏りはなぜ起こる?

「どうしてうちだけ…」「築年数はまだ浅いのに…」

雨漏りが起きると、そんな不安や疑問で心がいっぱいになりますよね。実際にご相談をいただくお客様の多くも、「なぜ雨漏りしてしまったのか」という原因が分からず、不安を抱えていらっしゃいます。

雨漏りは偶然起こるものではなく、必ず「理由」があります。その理由を知ることで、必要以上に落ち込むことなく、前向きに解決への一歩を踏み出すことができます。

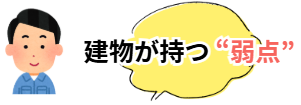

どんなに丁寧に建てられた家でも、屋根や外壁、窓まわりなどには「水が侵入しやすい部分」が存在します。

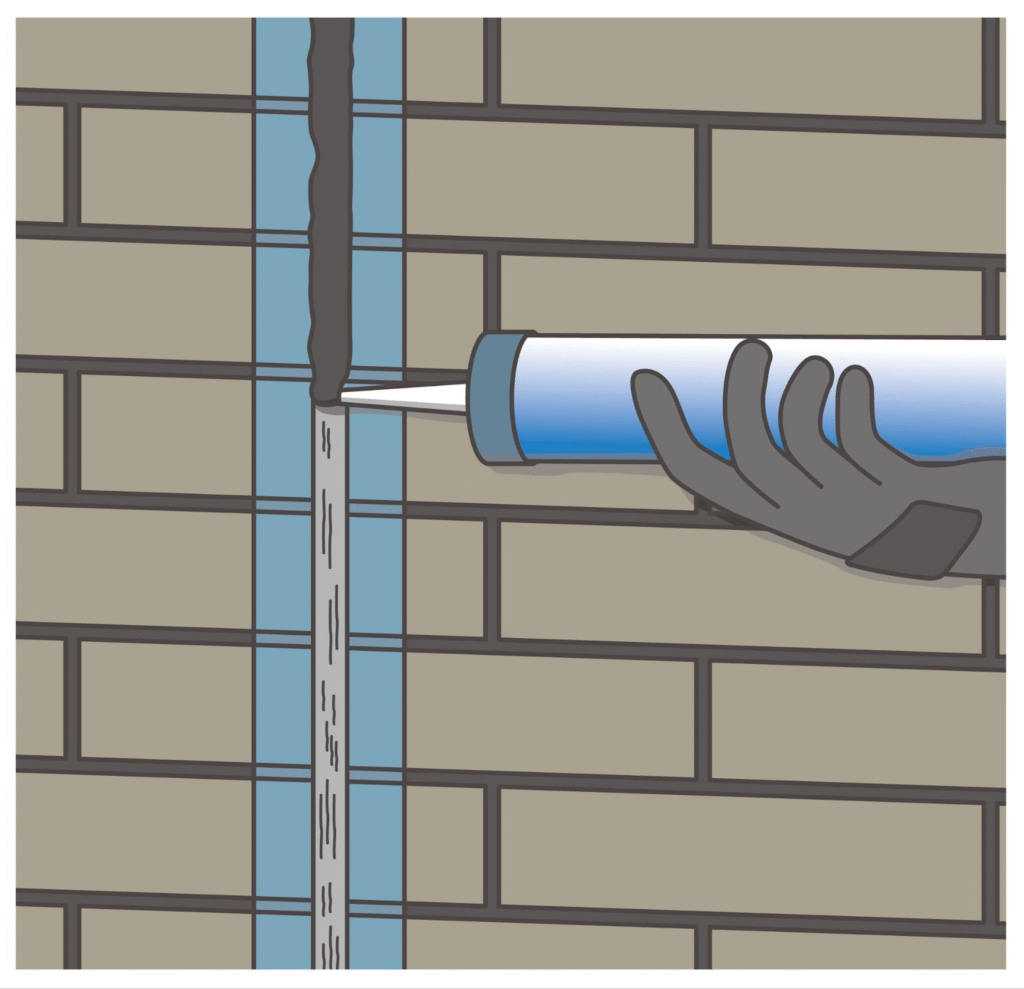

経年劣化で隙間が広がったり、コーキングが痩せてしまったりすると、雨水はほんの小さな隙間を見つけて入り込んできます。

雨はまっすぐ下に降るだけではありません。台風や強風を伴う雨は横殴りになり、普段は大丈夫な部分にも水を押し込みます。さらに、長時間の豪雨や積雪、温度差による建材の膨張と収縮も、雨漏りを引き起こす原因となります。

雨漏りは決して、「家がもうダメになった」という合図ではありません。むしろ「そろそろ点検してね」「少し休ませて」という、家からの大切なサインだと受け止めましょう。

雨漏りは、屋根や外壁の隙間、建材の劣化、さらには 毛細管現象や強風による負圧(ふあつ) といった物理的な要因が複雑に絡み合って発生します。

❖ 毛細管現象とは?

毛細管現象(もうさいかんげんしょう)とは、水が細い管や隙間を通って自然に上昇したり、引き込まれたりする現象のことです。つまり、目に見えないほどの小さな隙間を伝って水が浸入するということです。

❖ 負圧(ふあつ)とは?

負圧とは、周囲の圧力よりも低い圧力のことを指します。簡単に言うと、「空気が吸い寄せられるような状態」のことです。

このように雨漏りは決して偶然や運だけで起こるものではなく、必ず「原因」が存在します。その原因を正しく理解し、適切に対処することで、雨漏りは防ぐことができます。

1-2. 雨漏りを招く家・防ぐ家

雨漏りは、どんな家でも完全にゼロというわけではありません。しかし、同じような雨が降っても「雨漏りする家」と「雨漏りしない家」があるのは、なぜでしょうか。

ここには、建物の設計や施工、日々のメンテナンスの差が大きく影響しています。

≪ 雨漏りを招きやすい家の特徴 ≫

✅ 設計上の弱点がある家

雨漏りのリスクは、建物のデザインや構造によって大きく左右されます。以下に、設計上の弱点となり、雨漏りを招きやすい家の特徴をいくつか挙げます。

1.|複雑な形状の屋根や外壁

・陸屋根(りくやね)、片流れ屋根

・入り組んだ屋根(谷が多い屋根)

・凹凸の多い外観

2.|軒や庇が短い、または無い家

・軒ゼロ住宅

3.|開口部が多い家(窓、バルコニー、天窓など)

・窓やサッシ周り

・バルコニー・ベランダ

・天窓(トップライト)

✅ 施工時の小さな不備が残る家

建材の接合部が不十分だったり、コーキングの打ち方が雑だったりすると、完成当初は大丈夫でも経年とともに隙間が広がり、雨水が侵入してしまいます。

✅ 点検やメンテナンスが十分でない家

外壁や屋根、雨樋の汚れ、破損、劣化を放置していると、小さな隙間から雨水が侵入する可能性が高まります。雨漏りは、ほんの小さな問題でも時間の経過とともに大きな被害につながることがあります。

≪ 結論 ≫

≪ 雨漏りを防ぐ家の特徴 ≫

✅ 構造・設計に配慮された家

雨水がたまりにくく、流れやすい形状の屋根や外壁、適切な水切りの設置など、初めから水の通り道を考えた設計の家は、雨漏りのリスクが低くなります。

✅ 施工の丁寧さと品質管理が行き届いた家

建材の接合部やコーキング、板金処理など、施工精度が高い家は長期間にわたり、雨水をシャットアウトできます。「小さな隙間を残さないこと」が、雨漏りを防ぐ最大のポイントです。

✅ 定期的な点検とメンテナンスが行われている家

屋根や外壁の汚れ、劣化を早めに発見し、補修を行うことで、雨漏りのリスクを未然に防げます。住まいからの小さなサインを見逃さないことが重要です。

≪ 結論 ≫

雨漏りは、「設計・施工・メンテナンス」という3つの要素が複雑に絡み合って、起こります。住まいを長持ちさせ、安心して暮らすためには、建てた後の手入れが非常に大切です。

雨漏りの小さなサインを見逃さずに対処することで、被害が大きくなる前に大切な住まいを守ることができます。私たちプロは、そのお手伝いをさせていただくためにいます!

1-3. 経年劣化や気象条件が与える影響

「新築の時は大丈夫だったのに…」「気づいたら、雨染みができていた」

多くの雨漏りは、時間の経過や自然環境によって少しずつ住まいが変化し、その積み重ねによって起こります。

これは、どんな住まいにも共通する避けられない現象ですが、あらかじめ知っておくことで被害を最小限に抑えられます。

≪ 経年劣化がもたらすもの ≫

1.|建材の寿命

屋根材や外壁材、コーキング(隙間を埋めるシーリング材)には耐用年数があります。年数が経つと弾力が失われ、ひび割れや隙間が生じ、そこから雨水が侵入してしまいます。

2.|防水層の衰え

屋上やベランダに使われている防水シートや塗膜も、紫外線や雨風で劣化します。表面が硬化してヒビが入ると、防水機能は一気に低下します。

3.|見えない部分の劣化

普段目にしない屋根裏や外壁内部でも、少しずつ金属部分が錆びたり、木材が収縮したりして、雨漏りのリスクを高めています。

≪ 気象条件が与える影響 ≫

1.|強風を伴う雨

普段は大丈夫でも、台風や横殴りの雨になると、水が押し込まれるように建物の隙間へ侵入することがあります。

2.|豪雨や長雨

長く降り続く雨は、建物の見えない隙間にじわじわと水を浸透させ、普段は気づかないような場所から雨漏りを引き起こすことがあります。

3.|気温差による膨張・収縮

夏の強い日差しで熱くなった金属屋根や外壁は膨らみ、冬の凍えるような寒さで縮みます。この小さな動きが繰り返されることで、接合部やシーリングが傷つき、雨漏りを引き起こすことがあります。

【あなたの家を守るために】

むしろ、劣化や影響を理解しておくことで、定期点検や早めの補修を習慣にするきっかけになります。

「まだ大丈夫かな?」と思う段階で確認しておくことが、結果的に大きな安心につながります。あなたの住まいも、ほんの少しの気配りで、これから先も長く守っていくことができるのです。

2. 雨漏りする時・しない時の違い

同じ家でも、普段の小雨では何も起きないのに、大雨や台風の時だけ雨漏りする…。そんな不思議な体験をされた方も多いのではないでしょうか。

実は、雨漏りには「する時としない時」があり、その背景には建物の状態と気象条件が深く関係しています。

この章でわかること

✅特定の条件下で発生する雨漏り

✅晴れの日と雨の日で見えてくる違い

✅「横殴りの雨」が住まいの弱点を突く

この章では、なぜ 特定の状況で雨漏りが発生するのか、その違いをわかりやすく解説していきます。

2-1. 特定の条件下で発生する雨漏り

「普段は何もないのに、台風の時だけ雨漏りする…」

「小雨では大丈夫なのに、大雨になると天井から染みてくる…」

こうしたご相談はとても多いです。雨漏りには、発生する条件があり、普段は症状が出なくても、ある状況が重なった時にだけ、雨水が建物に侵入することがあります。

≪ 強風を伴う雨 ≫

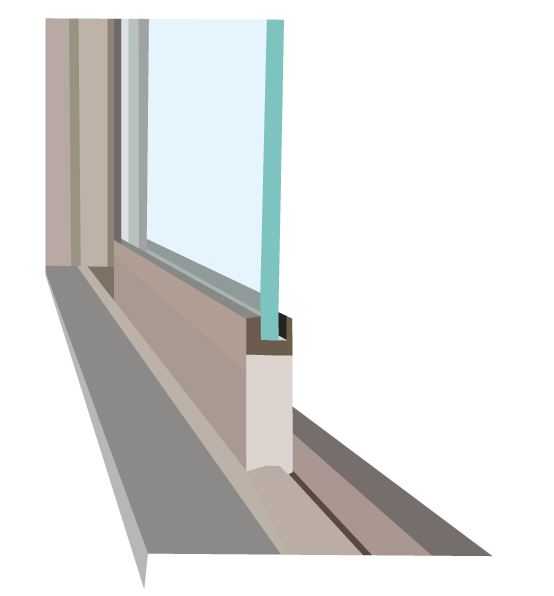

通常の雨では平気でも、台風や横殴りの雨になると、普段は守られている部分に水が押し込まれるように入ってくることがあります。特に窓サッシや外壁の継ぎ目などは、風の圧力によって一気に雨水が侵入するケースが多いです。

≪ 豪雨や長時間の雨 ≫

小雨では問題ないのに、長時間の大雨では水がじわじわと染み込んでくることがあります。これは、外壁や屋根の防水機能が弱っていて、大量の水に耐えられなくなっているサインかもしれません。

≪ 気温や湿度の影響 ≫

気温差が大きい時期は、建材が膨張と収縮を繰り返します。そのわずかな動きで隙間が広がり、そこから雨水が侵入することがあります。また、湿気が高い時期は建物内部に水分がたまりやすく、雨漏りが表面化しやすくなるのです。

- 雨漏りは「偶然」ではない -

「運が悪かった」「台風だから仕方ない」 と思われるかもしれませんが、実際、雨漏りは偶然ではなく、建物の弱点と気象条件が重なった時に起こる現象です。

雨漏りは、雨量や風向きといった特定の条件が重なった時に現れることがあり、この現象は、建物が限界に達しつつある兆候と考えられます。

問題の根本原因を見極め、早めに専門家による点検を行うことが、再び安心して暮らせる状態にするための最善策です。

2-2. 晴れの日と雨の日で見えてくる違い

雨漏りと聞くと、雨が降っているときに天井から「ポタポタ」と水が垂れてくる光景を想像しますよね。

しかし、雨漏りのサインはそれだけではありません。晴れの日だからこそ気づける、見過ごしてはいけないヒントもあります。

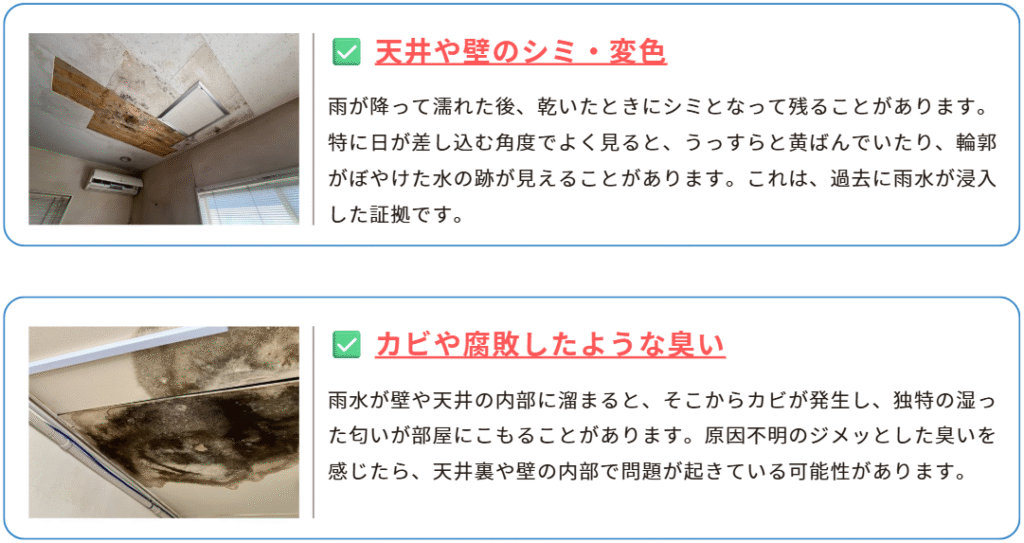

1.|晴れの日に気づく雨漏りのサイン

雨が降っていないのに、なぜ雨漏りがわかるの?と、不思議に思うかもしれません。しかし、晴れの日だからこそ、目につくサインがあります。

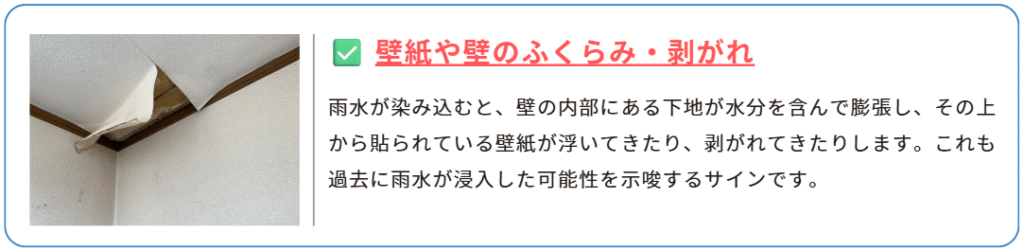

2.|雨の日に気づく雨漏りのサイン

もちろん、雨が降っている日には、より直接的な雨漏りのサインが見つかります。

≪ 晴れの日と雨の日、両方でチェックすることの大切さ ≫

「雨が降っていないから大丈夫」と考えがちですが、実は特定の条件下でのみ起こる雨漏りこそ、注意が必要です。

たとえば、大雨や台風の時だけ水が浸入する場合、それは建物のわずかな隙間や劣化が原因で、雨水の侵入経路が複雑になっているサインかもしれません。

晴れの日には「見えにくいシミや水の跡」 「雨の日には水の侵入そのもの」。両方の日にチェックすることで、普段は気づかない小さな異変を発見できます。

早期に気づくことが、被害を最小限に抑えるための最初のステップとなります。

2-3. 「横殴りの雨」が住まいの弱点を突く

「いつもは大丈夫なのに、台風の時だけ雨漏りする…」

そう感じたことはありませんか?それは、まさに、横殴りの雨が原因かもしれません。

普段の雨は上から下へと落ちますが、強風を伴った雨は、横から、時には下からも建物に打ち付けられます。この雨風の力が、住まいの弱点を容赦なく突くのです。

≪ 普段は守られている場所にも雨が届く ≫

通常の雨では濡れない外壁の継ぎ目や、窓サッシの隙間。そこに横殴りの雨が押し寄せると、一気に水が侵入してしまうことがあります。「窓の近くから雨漏りする」「外壁と屋根の境目が濡れる」などの症状は、このケースに多いです。

≪ 風圧が水を押し込む ≫

横殴りの雨は、ただ濡らすだけでなく、風の力で水を隙間に押し込みます。これを負圧(ふあつ)による侵入と呼ぶこともあります。わずかな隙間でも、強い風圧が加われば、簡単に水が入り込んでしまうのです。

≪ 一度で終わらないリスク ≫

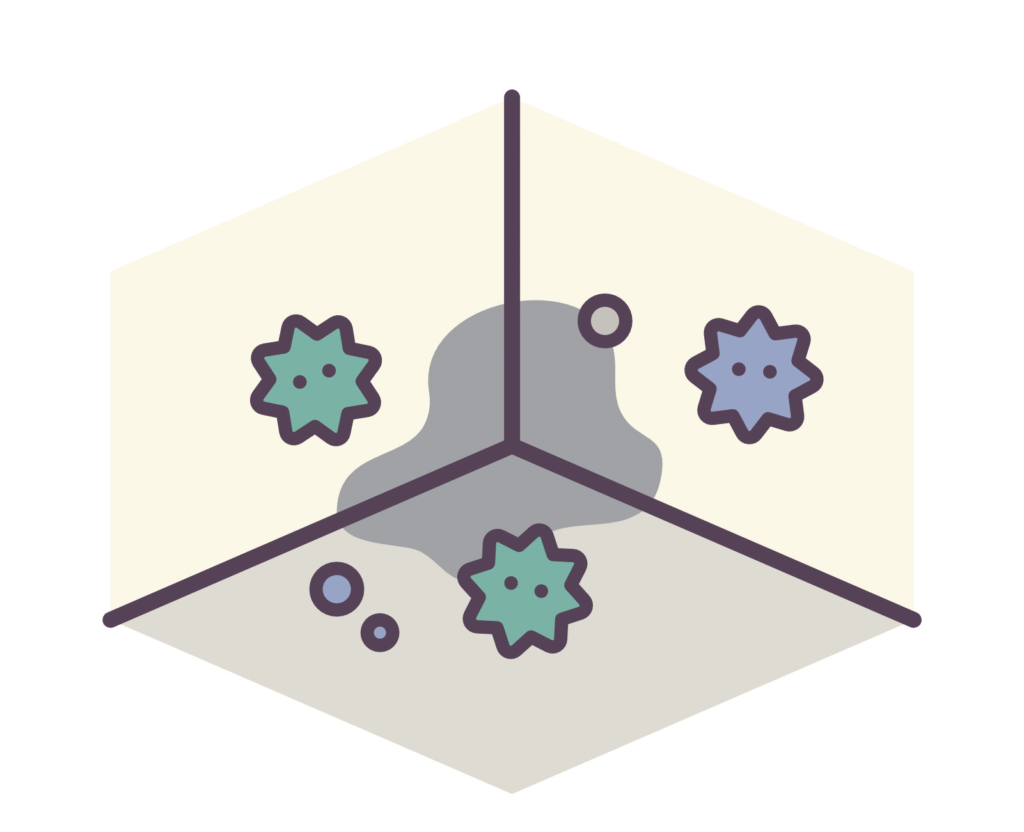

「台風の時だけだから大丈夫」と思ってしまう方もいますが、横殴りの雨で侵入した水は、内部の木材や断熱材にじわじわと影響を与えます。放置すれば、カビや腐食の原因となり、次第に被害は大きくなっていきます。

被害が表面化した今こそ、専門家にチェックを依頼するチャンスです。小さな修繕が、将来の大きな安心につながります。

3. もし、雨漏りが起きたら?

突然の雨漏りに不安や動揺を感じるかもしれません。でも、ご安心ください。冷静に正しい対応をとることで、被害を最小限に抑え、元の安心した生活を取り戻すことができます。

この章でわかること

✅慌てず対応!自分でできる応急処置

✅応急処置の落とし穴

✅どの業者に依頼すべきか?

ここでは、雨漏りが起きた時にまず取るべき行動や、その後の流れについてわかりやすくご紹介します。

3-1. 慌てず対応!自分でできる応急処置

雨漏りに気づいた瞬間、多くの方は「このまま家が壊れてしまうのでは…」と強い不安に駆られます。

けれども、まず大切なことは、慌てず落ち着くこと。応急処置を行うだけでも、その後の被害を大きく減らすことができます。

ここでは、ご家庭でできる簡単な応急処置を紹介します。

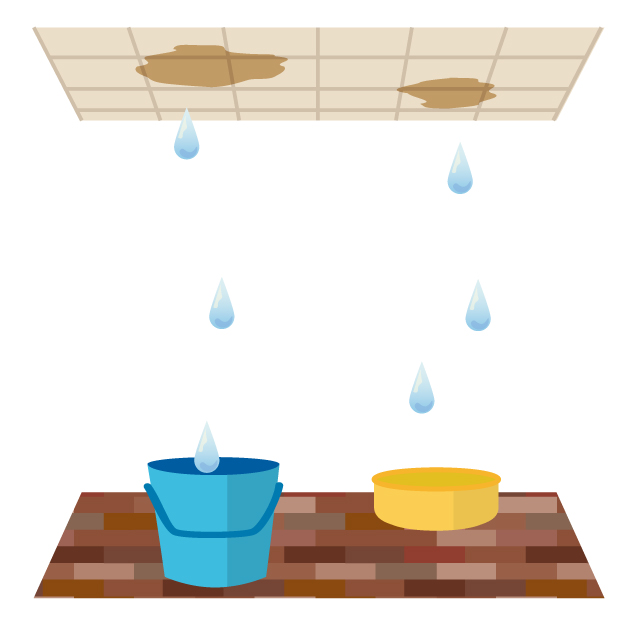

1.|水を受ける準備をする

天井から水が落ちてきている場合は、バケツや洗面器を置いて水を受け止めましょう。水滴の音が気になるときは、中にタオルや雑巾を敷いておくと音が和らぎます。周囲に水が飛び散らないように新聞紙やビニールシートを敷いておくのも効果的です。

2.|家具や家電を守る

水が垂れる場所の下に家電製品や大切な家具がある場合は、できるだけ早く移動させましょう。動かせない場合はブルーシートやビニール袋で覆い、一時的にでも水から守ってください。電化製品に水がかかると感電や故障のリスクが高まるため、特に注意が必要です。

3.|被害の記録を残す

応急処置をしながら、スマートフォンやカメラで写真・動画を撮っておくと、後々役立ちます。被害の様子を記録しておくことで、修理を依頼するときや保険申請の際にスムーズに話が進みます。

4.|無理はしない

無理をしてご自身で屋根に上ると、二次的な被害(転倒や怪我)を招く恐れがあります。屋根の上の作業は専門業者に任せることが安全です。あくまで「自分でできる範囲」にとどめることが大切です。

雨漏りは突然起こりますが、応急処置を知っているだけで心強さがまったく違います。

3-2. 応急処置の落とし穴

応急処置は、雨漏りの被害をその場で食い止めるためにとても大切です。ですが、注意してほしいことは、応急処置をしたからといって、問題が解決したわけではないということです。

実は、ちょっとした思い違いや行動が、かえって状況を悪化させてしまうこともあります。そこで、この章では、「よくある落とし穴」 について紹介します。

≪ バケツや雑巾で安心してしまう ≫

水を受け止めるだけで、「とりあえず大丈夫」と思ってしまいがちです。しかし、その裏側では、屋根や壁内部で水が広がっている可能性があります。

見えない場所で木材が濡れ続けると、カビや腐食の原因になります。応急処置は、あくまで「一時しのぎ」と心得ましょう。

≪ 自分で修理しようとしてしまう ≫

(少しの隙間だから塞げば大丈夫)と思い、ビニールテープやコーキング材を使う方もいますが、実際には、水の侵入経路を余計に複雑にしてしまう可能性があります。

際の結果、後で業者が調査した際に原因特定が難しくなり、修理費用がかさんでしまうことも考えられます。

≪ 屋根に上って作業する危険性 ≫

特に注意していただきたいことが、屋根に上ってブルーシートをかける応急処置です。専門業者であっても危険を伴う作業です。

雨や風で滑りやすい状態の屋根に上がることは、非常にリスクが高く、事故につながるケースも少なくありません。安全面を第一に考えて、無理な作業は絶対に避けましょう。

≪ 専門家への相談を先延ばしにする ≫

(忙しいから、後で連絡すればいい)と先延ばしにしてしまうと、その間に被害が広がってしまうことがあります。特に梅雨や台風シーズンでは、業者の予約がすぐに埋まってしまうため、早めの相談が大切です。

応急処置はとても大事ですが、「本格的な修理につなげるための時間稼ぎ」として考えておきましょう。

3-3. どの業者に依頼すべきか?

雨漏りに気づいて応急処置をした後、次に迷うことが「どの業者に頼めばいいのか」という点ではないでしょうか。雨漏りは修理の難易度が高く、原因特定を誤ると「修理したのにまた漏れた…」というトラブルにつながることもあります。だからこそ、信頼できる業者選びがとても大切です。

雨漏り修理は、ただ屋根や壁を直せば済むものではありません。水の侵入経路を正確に見抜く「診断力」が必要です。雨漏り診断士や建築関連の資格を持っているか、実績としてどのくらいの件数に対応してきたかを確認すると安心です。

信頼できる業者は、現地調査を丁寧に行い、写真や資料を使って「どこから水が入っているのか」「なぜそうなるのか」をしっかり説明してくれます。逆に見もしないうちに、「とりあえず屋根を全部直しましょう」といった大雑把な提案をする業者は注意が必要です。

修理後に、「また雨が降ったら大丈夫かな?」という不安は多くの方が抱えるものです。だからこそ、保証やアフターサポートがあるかどうかは重要な判断材料です。工事後の点検や保証期間の説明がしっかりある業者なら、安心して任せられます。

雨漏りは突然起こります。特に台風や豪雨の時期は、すぐに対応してもらえるかどうかが大きな安心材料です。地域密着で活動している業者は、土地の気候条件にも詳しく、連絡したときの対応もスムーズな傾向があります。

雨漏り修理は、「誰に頼むか」 で、結果が大きく変わります。

価格だけで選ぶのではなく、診断力・説明力・保証・対応力 という4つの視点で比べてみましょう。大切な住まいを守るために、信頼できるパートナーを見つけることが、雨漏り解決への一番の近道です。

4. 雨漏り修理に特化|縁の和リフォーム

縁の和リフォーム代表、反田 俊一(たんだ しゅんいち)と申します。

私たちは、埼玉県越谷市を拠点に、千葉・埼玉・茨城の地域の皆さまの大切な住まいを守るため、雨漏り修理に特化した「雨漏りの専門家」として活動しています。

雨漏りは放っておくと建物だけでなく、暮らしにも不安やストレスをもたらします。だからこそ、私たちはお客様の不安に寄り添いながら、一つひとつ丁寧に原因を探り、確かな技術で解決することを大切にしています。

長年の経験と知識を活かして、雨漏りの心配を安心に変えるお手伝いをいたします。どんな小さな悩みでも、まずはお気軽にご相談ください!

雨漏り診断士は、お客様の大切な家を守り、安心と笑顔を届ける素晴らしい仕事です。

私はこの仕事に誇りを持ち、雨漏り診断士のプロフェッショナルとして、これからもお客様のために全力を尽くしていくことを、ここに誓います。

5. まとめ|雨漏りは「突然」じゃない

雨漏りは突然の出来事に思えますが、実際には「建物の弱点」や「気象条件」と深く関係しています。だからこそ、原因を正しく理解し、的確に対応することで、大きな被害を防ぐことができるのです。

まずは、慌てず応急処置を行い、その後は専門家にしっかり調査してもらうことが大切です。さらに信頼できる業者をパートナーに選ぶことで、不安は安心へと変わり、住まいも長く健やかに保たれます。

千葉・埼玉・茨城の地域に根ざした 縁の和リフォーム は、地元の気候や住宅事情を熟知し、これまでも雨漏り問題を解決してきました。もし 「うちも心配かも…」 と思われたら、いつでもお気軽にまずはご相談ください!

雨の日でも安心して笑顔で過ごせる住まいを、一緒に守っていきましょう。

大手リフォーム会社の関東統括部長に就任後、2社のリフォーム会社の立ち上げに携わり、20年のキャリアを活かして独立。自身の雨漏り診断件数は「1,000件」を超えており、雨漏り再発率は「0.2%」雨漏り診断士歴 20年

雨漏り診断士は、お客様の大切な住まいを守り、安心と笑顔を届ける素晴らしい仕事です。