【失敗しない雨樋選び】耐久性・費用・デザインで素材を徹底比較!|千葉・埼玉・茨城地域密着|縁の和リフォーム

雨樋は普段あまり目立たない存在ですが、実は住まいを雨から守るうえで欠かせない大切な設備です。

とはいえ、樹脂・金属・デザイン性の高いタイプなど種類が豊富で 「どれを選べばよいのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。

本記事の解説

✅雨樋の仕組みはこうなっている!

✅雨樋の素材で何が変わる?

✅雨樋の設置に関するFAQ

本記事では雨樋選びで失敗しないために、【耐久性・費用・デザイン】 の3つの視点から素材を徹底比較します。ご自宅にぴったりの雨樋を見つけるためのヒントとして、お役立てください。

1. 雨樋の仕組みはこうなっている!

普段はあまり意識されない雨樋ですが、実は建物を長持ちさせるうえで欠かせない役割を担っています。

もし雨樋がなければ、雨水が外壁を伝って染み込み、ひび割れや錆び、さらには基礎の劣化を招くことにつながります。

この章でわかること

✅知っておきたい基本の構造とパーツ

✅屋根の形に合わせた選び方

✅価格の目安はいくら?

雨樋の働きを知っておくことで、点検やメンテナンスの大切さがより実感できるはずです。

1-1. 知っておきたい基本の構造とパーツ

雨樋は屋根に降った雨水を効率よく集めて排水し、外壁や基礎を雨から守る大切な設備です。あまり目立たない存在ですが、実は複数の部材が組み合わさって機能しています。

それぞれの役割を理解しておくと、劣化や不具合の原因を早く発見でき、適切なメンテナンスや交換の判断がしやすくなります。

■ 主なパーツと役割

✅ 軒樋(のきどい)

屋根の軒先に沿って設置される横方向の雨樋です。屋根から流れ落ちる雨水を最初に受け止める役割を担っています。

✅ 縦樋(たてどい)

軒樋で集めた雨水を地面まで流すための縦のパイプです。雨水を効率よく排水し、建物周囲に水が溜まるのを防ぎます。

✅ 集水器(しゅうすいき)/上合(じょうごう)

軒樋と縦樋の接続部分に取り付けられる器具のことを指します。軒樋から縦樋へスムーズに水を流す役割を担います。

✅ エルボ(曲がり管)

縦樋の角度を変えるための部材です。建物の形状や排水位置に合わせて方向を調整します。

✅ 金具(受け金具・支持金具)

軒樋や縦樋を固定するための部品ですが、この金具が緩むと雨樋の傾きが狂い、水の流れが悪くなる原因となります。

✅ 出口・排水口

雨水を地中の排水管や側溝へと導く部分です。ここが詰まると水が溢れ、外壁や地盤を傷めてしまうことがあります。

■ 雨樋の役割を理解するメリット

・どこが詰まっているのか自分で判断がしやすい

・修理や交換の見積もり内容を理解できる

・定期的な掃除や点検の重要性が分かる

雨樋は「雨水を集めて流す」というシンプルな仕組みですが、パーツごとの役割を知っておくことで、トラブルを未然に防ぎやすくなります。

お問い合わせ

現地調査・お見積り・ご相談は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください!

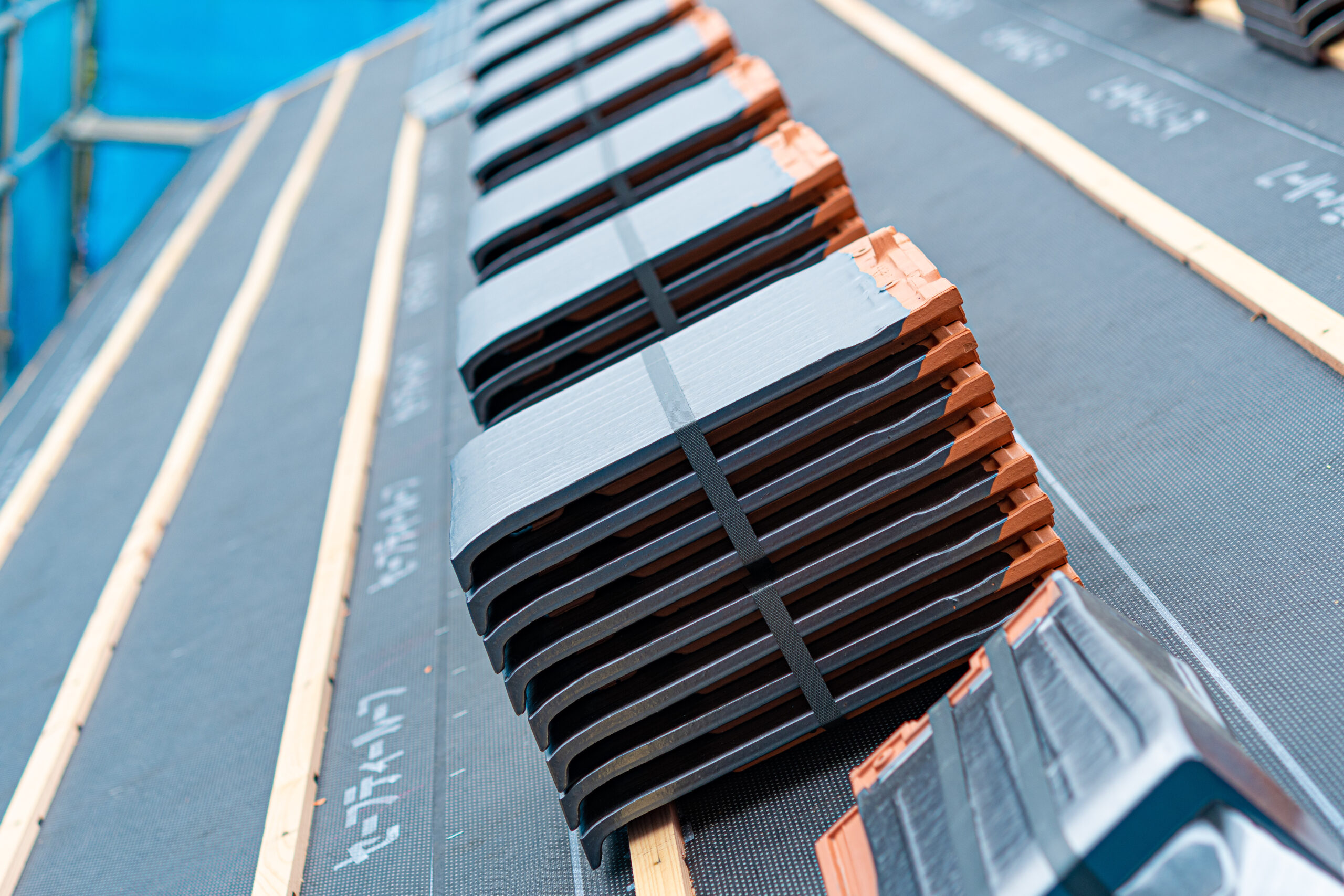

1-2. 屋根の形に合わせた選び方

雨樋は屋根の形状に合わせて、最適なタイプを選ぶことが大切です。

なぜなら屋根から流れ落ちる雨水の量や方向は、形によって大きく異なるため、誤った選び方をすると水が溢れたり、排水がスムーズにいかなくなったりする恐れがあるためです。

ここでは、代表的な屋根形状ごとに雨樋の選び方を解説します。

■ 切妻屋根(きりづまやね)

もっとも一般的な三角形の屋根です。雨水は左右の軒先に流れるため、両側に軒樋を設置します。排水量が比較的安定しているため、標準的な半丸型や角型の雨樋で対応が可能です。シンプルな構造のため、コスト面でも比較的抑えられます。

■ 寄棟屋根(よせむねやね)

四方向に屋根面がある形状で、雨水が複数方向に分かれて流れ落ちます。そのため、軒全体に雨樋を設置する必要があります。屋根面積が大きい場合は、一度に流れる雨水の量も多くなるため、大容量タイプの軒樋や集水器の数を増やす工夫が必要です。

■ 片流れ屋根(かたながれやね)

屋根が一方向に傾斜しているため、雨水がすべて片側に集中します。設置する軒樋は一面だけですが、水量が集中するため、排水能力の高いタイプを選ぶことがポイントです。また、縦樋の本数を増やすことで、水はけを良くし、オーバーフローを防ぐことができます。

■ 複雑な屋根(入母屋・谷屋根など)

屋根面が多かったり、谷部分がある屋根では、雨水が特定の場所に集中する傾向があります。この場合、集水器を複数配置したり、谷部分専用の雨樋(谷樋)を設けることが大切です。設計段階での計算や専門業者の判断が不可欠です。

■ 屋根形状に合わせるメリット

・雨水のオーバーフローを防げる

・外壁や基礎への雨水浸入を防止できる

・建物の耐久性を高め、メンテナンスコストを削減できる

屋根の形に合わせた雨樋の選択は、「ただ付ける」だけではなく、建物全体を長持ちさせるための重要なポイントです。設置時には、屋根形状や面積に応じた適切な容量・配置を検討することが欠かせません。

1-3. 価格の目安はいくら?

雨樋工事の費用は、素材の種類や建物の大きさ、工事内容によって大きく変わります。新築時の設置とリフォームでの交換でも価格の差は生じますが、一般的にはリフォームのほうが費用は高くなります。

これはリフォームで雨樋だけを交換する場合、高所での安全な作業を確保するために、改めて足場を組む必要があり、この足場代が工事費用全体の大きな割合を占めるためです。

それでは、素材別・工事規模別の目安を紹介しましょう。

👉 樹脂製は 安価で一般的、 金属製は 耐久性とデザイン性を重視する分、価格は高めです。

■ 費用に影響するポイント

・足場の有無 … 高所作業では必須となり、10〜20万円前後が追加

・建物の高さ … 3階建て以上は割高になりやすい

・雨樋の形状 … デザイン性の高い角樋や特殊加工品は費用アップ

・地域や業者 … 人件費や工法によって相場に差が出る

安さだけで選ぶと短期間で交換が必要になり、結果的に割高になるケースもあります。たとえば、銅製の雨樋は半永久的に使えるほどの耐久性があります。しかし、住まい自体の寿命が30〜40年程度であれば、雨樋だけ長持ちしても「持ち余す状態」になります。

結果として、高額な投資をしても実際に活用できる期間は限られてしまいます。初期費用と耐用年数を比較し、長期的にお得かどうかを判断することが大切です。

2. 雨樋の素材で何が変わる?

雨樋は一見するとどれも同じように見えますが、実際には使用される素材によって、耐久性や費用・デザイン性・メンテナンス性が大きく異なります。

ここでは、代表的な素材ごとの特徴と選び方を解説します。

2-1. 塩化ビニール樹脂

■ 塩化ビニル(PVC樹脂)

現在、日本の住宅で最も普及しているのが「塩化ビニール樹脂製(PVC製)」の雨樋です。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスに優れているため、多くの新築住宅やリフォームで採用されています。

塩化ビニール樹脂製(PVC製)の耐用年数は、一般的に 15〜20年程度 が目安です。その特徴やメリット・デメリットを詳しくみていきましょう。

👉 向いている住宅・ケース

✅ 建築コストを抑えたい新築住宅

✅ 定期的にメンテナンスや交換をする前提の住宅

✅ 温暖な地域や、強風・積雪の少ない地域

👉 こんな方におすすめ

✅ コストを抑えたい方

✅ デザインを選びたい方

✅ 定期的な交換を前提に考えている方

塩化ビニール樹脂製の雨樋は「価格と使いやすさ」を重視する住宅に最適です。ただし、耐久性は金属製より劣るため、環境条件や建物の寿命を考慮して選ぶことが重要です。

2-2. ガルバリウム鋼

■ ガルバリウム鋼板

近年人気が高まっているのが「ガルバリウム鋼板製」の雨樋です。金属ならではの強度とスタイリッシュな見た目を持ちながら、錆びに強いという特性を備えています。

特にモダンな住宅や耐久性を重視する方に選ばれることが多い素材です。価格は樹脂よりやや高めですが、耐用年数は 20〜25年 と長めです。

👉 向いている住宅・ケース

✅モダン・スタイリッシュなデザイン住宅

✅耐久性を重視し、長期間交換したくない方

✅塩害の少ない内陸部や都市部の住宅

👉 こんな方におすすめ

✅長く使える雨樋を選びたい方

✅金属の質感を活かしたい方

ガルバリウム鋼板の雨樋は「耐久性とデザイン性」を両立させたい住宅に最適です。初期費用はやや高めですが、長期的に見ればメンテナンスコストを抑えられるため、コストパフォーマンスの良い選択肢といえるでしょう。

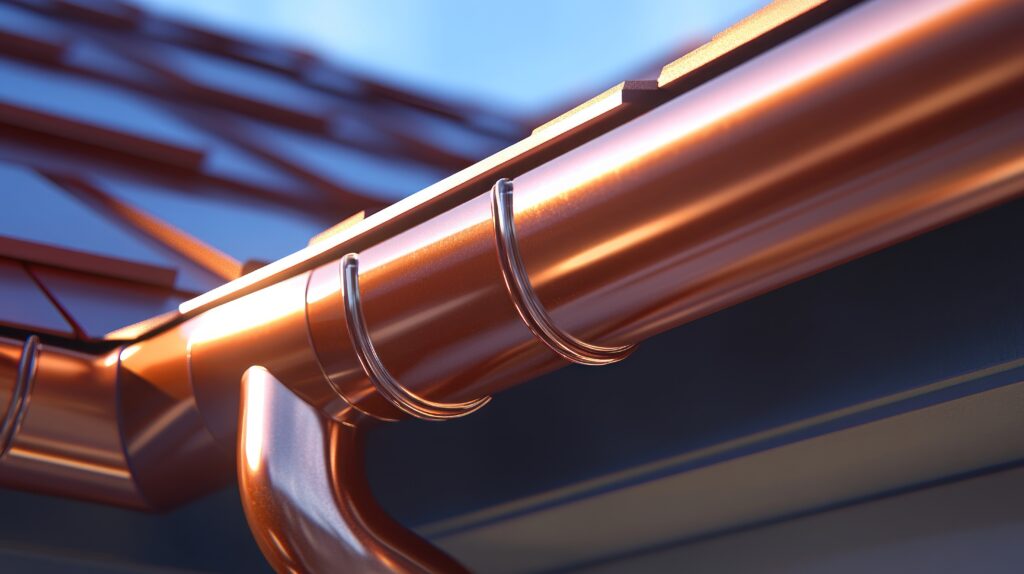

2-3. 銅

■ 銅(どう)

古くから「神社仏閣や伝統的な建物」に使用されてきた素材です。

耐久性は非常に高く、半永久的に使えると言われるほど長寿命で時間が経つにつれて、緑青(ろくしょう)が生じる独特の風合いを楽しめます。ただし、素材価格が高く施工費用もかかるため、一般住宅ではあまり選ばれません。

👉 向いている住宅・ケース

✅和風建築や伝統的なデザイン住宅

✅長期間のメンテナンスをできるだけ避けたい方

👉 こんな方におすすめ

✅高級感を重視し、一生使える素材を求める方

✅コストよりも品質を重視する方

銅製の雨樋は「美しさと耐久性を極めた最高級素材」です。

価格は高額ですが、見た目の重厚感や経年変化の美しさを楽しめるため、特別な建物にふさわしい選択肢といえるでしょう。

2-4. アルミニウム

■ アルミニウム

アルミ製の雨樋は、日本ではまだ普及率が低めですが、近年注目されつつある素材です。軽量で錆びに強く、デザイン性にも優れており、モダン住宅やメンテナンスコストを抑えたい方に選ばれています。

銅製ほど高額ではなく、ガルバリウムよりも長持ちするケースもあり、コストと耐久性のバランスが良い素材といえるでしょう。アルミニウムの雨樋の耐用年数は 20年前後 です。

👉 向いている住宅・ケース

✅モダンで洗練されたデザイン住宅

✅メンテナンスを減らしたい都市部の住宅

✅銅製ほどの高級感は不要だが、樹脂や鋼板より長寿命を求める方

👉 こんな方におすすめ

✅軽量でシンプルなデザインを好む方

✅中価格帯で長持ちする素材を選びたい方

アルミ製の雨樋は「耐久性・軽さ・デザイン性のバランスが取れた素材」です。

費用はやや高めですが、錆びに強く長持ちするため、長期的に見れば十分にコストパフォーマンスが高い選択肢といえるでしょう。

■ 素材選びのポイントまとめ

・耐久性を重視するなら → 金属製(ガルバリウム、銅)

・コストとバランス重視なら → 樹脂製(PVC)

・デザインや風合いを大切にするなら → 銅やアルミ

雨樋は住まいの寿命に直結する大切な設備です。素材によって見た目や性能が大きく変わるため、予算や住宅のデザインに合わせて、最適なものを選びましょう。

お問い合わせ

現地調査・お見積り・ご相談は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください!

3. 雨樋の設置に関するFAQ

雨樋の設置や交換を検討するとき、多くの方が「どんな素材を選べばいいの?」「費用はどれくらいかかるの?」「メンテナンスは必要なの?」といった疑問を抱きます。

普段はあまり意識されない設備だからこそ、わからないことも多いのが、雨樋です。

ここでは、雨樋に関してよく寄せられる質問をまとめ、専門的な視点からわかりやすく回答していきます。雨樋を安心して取り付けられるよう疑問や不安を解消してから決めていきましょう。

3-1. 台風・豪雪・潮風に強い素材はどれ?

雨樋は屋根や外壁を守る大切な設備ですが、設置する地域の気候条件によって選ぶべき素材は変わります。特に台風が多いエリア、豪雪地帯、海に近い地域では、強風・雪の重み・塩害といった自然環境に耐えられる素材を選ぶことが重要です。

ここでは、それぞれの環境に適した雨樋素材を解説します。

■ 台風に強い素材

台風の強風で最も多いトラブルは、雨樋の「変形」や「外れ」です。

金属系は強度が高く、風圧で変形しにくいことが特徴です。特にガルバリウム製は、軽量かつ耐久性もあり、強風地域での安心感があります。

塩ビ樹脂は軽くて安価ですが、風で割れたり飛ばされたりするリスクが高いため、台風常襲地帯には不向きです。

■ 豪雪に強い素材

雪の重みで雨樋が「たわむ」「割れる」などの被害が出やすい地域では、耐荷重性の高い素材が必要です。

どちらも金属製で強度が高く、積雪による重みに耐えやすいです。特に銅製は強靭で長持ちするため、雪国の伝統建築でもよく使われています。

寒さで樹脂が脆くなり、割れやすくなるため積雪地域には不向きです。

■ 潮風に強い素材(海沿いの住宅)

海に近い地域では「塩害」による金属腐食が問題になります。

塩ビは樹脂製のため錆びに強く、塩害の影響を受けにくい素材です。アルミも自然に酸化被膜を作るため、鉄のように錆びる心配が少ない素材です。

ガルバリウム鋼板は鉄をベースにしているため、長期的には塩害でサビが発生する可能性があります。銅も潮風で腐食が早まるため、海沿いには不向きです。

■ まとめ

✅ 台風に強い → ガルバリウム鋼板・アルミ製

✅ 豪雪に強い → ガルバリウム鋼板・銅製

✅ 潮風に強い → 塩ビ製・アルミ製

気候条件に合わない素材を選んでしまうと、想定外の早期劣化や破損につながり、結果的に修理・交換コストが増えてしまいます。

住んでいる地域の環境を考慮した上で、最適な雨樋素材を選ぶことが、長持ちする家づくりにつながります。

3-2. 工事期間はどのくらい?

雨樋の設置や交換を検討する際に気になるのが、「工事にどのくらい時間がかかるのか」という点です。生活に大きな影響がある工事ではないものの、在宅が必要になる場合もあり、あらかじめ目安を知っておくと安心できます。

ここでは、工事内容ごとの一般的な期間について解説します。

■ 一戸建て住宅の雨樋交換の場合

👉 工事期間の目安:1〜3日程度

■ 部分交換の場合

👉 工事期間の目安:半日〜1日程度

■ 新築時の設置工事の場合

👉 工事期間の目安:建築工程に合わせて数日

■ 工期に影響する要素

✅ 住宅の規模・屋根形状 … 複雑な形の屋根や3階建て住宅は工期が長め

✅ 天候 … 雨や強風があると作業ができず、工事が延びる可能性がある

✅ 足場の有無 … 足場を組む場合は設置・撤去に1日ずつ追加でかかる

雨樋の工事は、一戸建てなら 平均1〜3日程度 で完了するケースがほとんどです。

大掛かりなリフォームのように長期間生活に支障をきたすことはありませんが、天候や足場設置の有無によって日数が変わる点には、注意が必要です。工事を依頼する際は、あらかじめスケジュールを確認しておくと安心です。

3-3. 雨樋交換のベストタイミングはいつ?

雨樋は普段あまり目にとまらないため、劣化に気づいたときには、すでに不具合が進行しているケースも少なくありません。

では、具体的にどのような状態やタイミングで雨樋の交換を検討すべきなのでしょうか。ここでは、交換の目安となるサインと、ベストな工事時期について解説します。

■ 交換を検討すべきサイン

✅ひび割れ・変形がある

紫外線や経年劣化で樹脂製の雨樋は割れやすくなります。小さなひび割れでも放置すると破損が広がります。

✅錆び・腐食が進んでいる

金属製の雨樋は、錆びが進行すると穴あきや破損につながります。特に海沿いの住宅は要注意です。

✅水漏れ・オーバーフローが起きる

雨の日に水が溢れるようになったら、勾配不良や劣化が原因の可能性があります。屋根や外壁を傷める前に対応が必要です。

✅取り付け金具の緩み

金具が外れかけていると、強風や積雪で一気に落下する危険があります。

■ 雨樋の耐用年数の目安

✅ 塩ビ製|15〜20年

✅ ガルバリウム鋼板|20〜30年

✅ 銅製|40〜50年以上

✅ アルミ製|30年以上

耐用年数を超えたら、不具合がなくても点検や交換を検討するのがおすすめです。

■ 工事のベストシーズン

✅ 春(3月〜5月)・秋(9月〜11月)

※ 比較的天候が安定しており、雨樋工事に最適なシーズンです。

✅ 梅雨入り前に点検・交換しておくと、大雨による被害を防げます。

✅ 台風シーズン前(夏の終わり〜秋口)も要チェック、被害が出る前の交換が安心です。

雨樋交換のベストタイミングは、劣化サインが見られたとき、または耐用年数を迎える前後です。

さらに、雨や台風が多い季節に備えて「春や秋に工事をする」ことが理想的です。早めの対応で住宅全体の劣化を防ぎ、修繕コストを抑えることにつながります。

4. 雨漏り修理に特化|縁の和リフォーム

縁の和リフォーム代表、反田 俊一(たんだ しゅんいち)と申します。

私たちは、埼玉県越谷市を拠点に、千葉・埼玉・茨城の地域の皆さまの大切な住まいを守るため、雨漏り修理に特化した「雨漏りの専門家」として活動しています。

雨漏りは放っておくと建物だけでなく、暮らしにも不安やストレスをもたらします。だからこそ、私たちはお客様の不安に寄り添いながら、一つひとつ丁寧に原因を探り、確かな技術で解決することを大切にしています。

長年の経験と知識を活かして、雨漏りの心配を安心に変えるお手伝いをいたします。どんな小さな悩みでも、まずはお気軽にご相談ください!

雨漏り診断士は、お客様の大切な家を守り、安心と笑顔を届ける素晴らしい仕事です。

私はこの仕事に誇りを持ち、雨漏り診断士のプロフェッショナルとして、これからもお客様のために全力を尽くしていくことを、ここに誓います。

お問い合わせ

現地調査・お見積り・ご相談は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください!

5. まとめ|あなたの家に最適な雨樋素材とは?

雨樋は普段あまり意識されない設備ですが、実は屋根や外壁・基礎を守る大切な役割を担っています。

素材ごとに、耐久性・費用・デザイン・環境適性が異なり、選び方を誤ると早期劣化や余計な修繕費につながることもあります。

✅コスト重視なら塩ビ製

✅バランスの良さならガルバリウム鋼板

✅高耐久と重厚感なら銅製

✅軽さとデザイン性ならアルミ製

そして、住まいに最適な雨樋を選ぶポイントは、「地域の気候条件」と「住宅の寿命やデザイン」に合っているかどうかです。台風や豪雪、潮風などの環境リスクを考慮し、ご自宅に最もふさわしい素材を選ぶことが、後悔しない雨樋選びの秘訣といえるでしょう。

雨樋は、単なる 雨水の通り道 ではなく、住まいを長く守るためのパートナーです。本記事が、ご家庭に最適な雨樋選びの一助となれば幸いです!

お問い合わせ

現地調査・お見積り・ご相談は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください!

大手リフォーム会社の関東統括部長に就任後、2社のリフォーム会社の立ち上げに携わり、20年のキャリアを活かして独立。自身の雨漏り診断件数は「1,000件」を超えており、雨漏り再発率は「0.2%」雨漏り診断士歴 20年

雨漏り診断士は、お客様の大切な住まいを守り、安心と笑顔を届ける素晴らしい仕事です。